解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

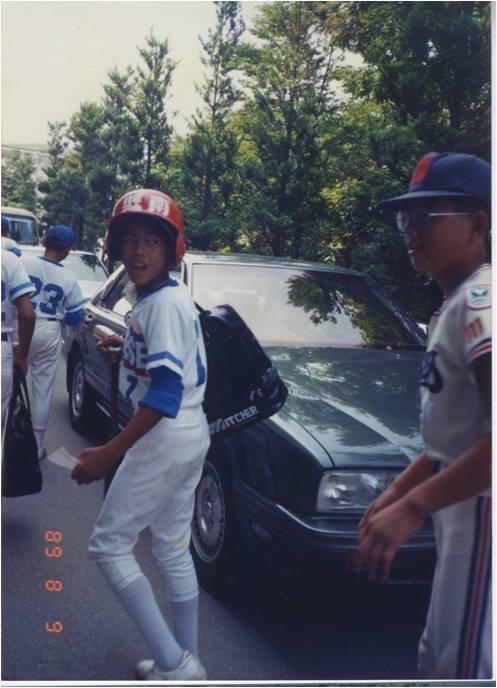

生命前半段中,棒球幾乎占滿了生活的全部,沒有成為流氓、黑手,卻有點像是社會文盲,生活的大部分都是棒球,以及和棒球有關的人、事、物。

圖片來源:摘自本書

生命前半段中,棒球幾乎占滿了生活的全部,沒有成為流氓、黑手,卻有點像是社會文盲,生活的大部分都是棒球,以及和棒球有關的人、事、物。

很多事情,是無法預測的。身邊的人,如果都沒有好好讀書,大家想法又都差不多,混在一起,就很可能變成流氓,或是,當個鄉下地方的黑手修車師傅。當年若四處鬼混,可能認識的人就會不一樣,也可能在不同的社會結構中誤入歧途。

進入少棒隊前,課本早就沒有吸引力。正確的說法是,小學四年級之後,就沒有再念書了,因為每天都在球場。

每天都泡在棒球場,至少五、六小時,那時候還有夜訓,從眼睛睜開,到再進入夢鄉,幾乎天天都在做相同的事。也不知道這是誰的期待,不清楚是為了誰才這樣做。更不清楚,這是真的愛打棒球嗎?

那不是一般的小學生所能體會的。少棒隊的學生球員,只剩下「球員」的角色,「學生」的角色被強大的影子所掩蓋。

進了球隊之後,念書對大家的意義,就是有個交代就好,遇到考試,「作弊啊。」見到考卷,我就是都不會寫,不然就是簽個名就交卷,再不然,有人就抄歌詞。「我是不敢寫歌詞,寫了會被罵,至少考個零分,沒有亂來就好。」

1989年,陳金鋒從世界軟式少棒賽展開國手生涯。(圖:摘自本書)

台灣,都希望棒球隊打冠軍。棒球在這個大框架下,教練是執行者,他的工作是帶領球隊,他必須要拿出帶隊成績,他必定全力付出。舊時代的思想是靠著讓小孩子天天苦練,時時刻刻苦練,苦練出強棒,出國比賽為國爭光,拿冠軍。

因為大人們的期待,加諸在小朋友身上,所以「台灣的少棒,有一段時間是很可憐的」。這些做法對不對,見仁見智,但是「小孩子身上,帶著壓力」,等於是家長們的期待,加上教練的期待,剝奪了孩子的自由與快樂。

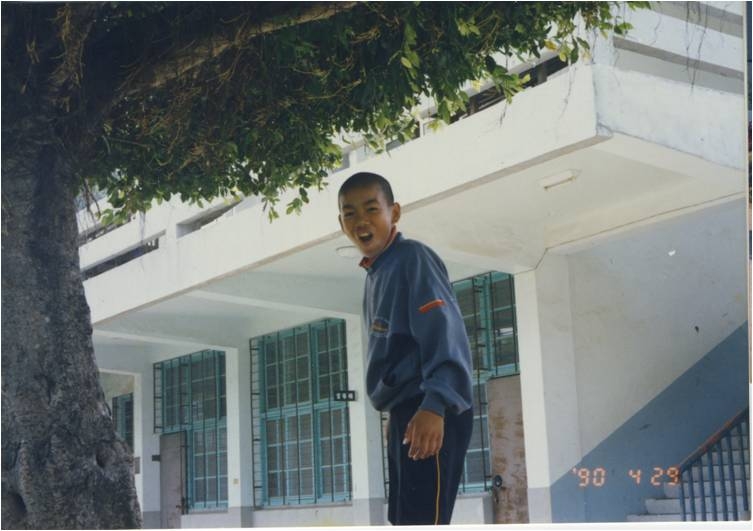

「你看到台灣(打棒球)的小朋友,他們臉上是很痛苦的,就是剝奪了他們的樂趣」。台灣的小朋友從小就接受了過度的吹捧,未來如何如何,長大了要到美國、日本職棒打球,為國爭光。

「這樣的吹捧會讓他失去方向,會讓他沒辦法承受挫折。」這些從小被吹捧的孩子負有要為台灣爭光的使命,要成為台灣之光,「他總覺得自己是最好的球員,但他升上國中、高中,如果變成最不好的球員,怎麼辦呢?」

台灣一到了國際賽,心頭就開始醞釀著民族情感,要抗「日」、滅「韓」、剋「古巴」。也有地方父母官遇到主辦國際賽,就要「把冠軍留下來」。走過這條名為「台灣之光」的養成之路,付出的代價是什麼呢?

走過這條名為「台灣之光」的養成之路,真的值得嗎?他不禁問。(圖:摘自本書)

赴美之前,拿著書本,比拿著球棒痛苦。國中時期打青少棒,也沒有念書。上課的時候,棒球隊集中授課,國一到國三人數眾多,但為了集中管理棒球隊,只好把不同年級的球員都集中在同一間教室。國一到國三的球員混雜在一起,到底怎麼上的課,記不起來了。

不同教材、不同進度,怎可能併班一起上課呢?但還是這樣過了三年。當天老師若是上國三的課程,其他國一、國二的球員也要坐在同一間教室,打瞌睡是正常。

到了高中,就只有晨操後的上午有上課、碰得到書本,下午及晚上,又是棒球塞滿了所有清醒的時間。

只打棒球,不讀書,「這個賭注很大啊」,大到只能贏不能輸的地步。因為家長把孩子所有學習的機會都押上去了,只能成功,不能失敗。失敗了,你連字都不會寫,你還能幹嘛?

小時候從少棒到青少棒、青棒,差不多九年的時間,全是棒球,沒有課業,或是輕忽課業,當年「我沒有選擇,也不懂什麼叫做『選擇』」,就這樣一直打球,打到退休。」

不知不覺就戴上了這頂大帽子,這頂帽子幾乎戴了整個棒球生涯。慢慢長大、成熟了,到了職業隊後回頭看,「奇怪,為什麼小朋友都要這樣?」

【書籍資訊】

摘自《不求勝的英雄》

數位編輯整理:王碧欣