解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

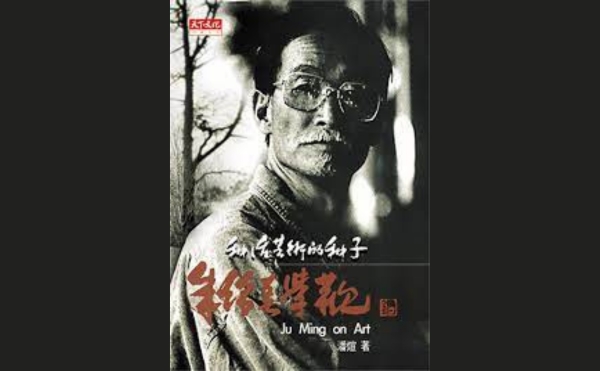

國寶級雕刻大師朱銘辭世,享壽85歲;從昔日的山城牧童,到以「太極」、「人間」等雕刻作品成為享譽國際的藝術大師朱銘,朱銘的成就背後來自他獨樹一格的人生觀與創作觀。本篇文章收錄自天下文化1999年出版的《種活藝術的種子》序言,透過中研院前院長李遠哲的人物側寫,深入藝術大師朱銘對藝術的認識和體悟。

文/李遠哲

朱銘先生與我年紀相仿,他念小學一年級時為躲避美軍轟炸,停學到山上,光復之後被直升為三年級,這背景和我是一樣的。他自十多歲拜師學藝開始,就以非凡的毅力,展開藝術人生的自我定位與追尋,讓我想起高一那年,我曾經臥病一個月,就在那一段日子,我深刻思索了此後的人生方向,「要當自己生命的主人」這個觀念,就在青少歲月開始明確地建立。

從本書中,看到朱先生的許多想法,很能引起我的共鳴,我想這也是我們多年以前,初次相見即感覺十分接近的原因。當時談到關於研究、創造等等話題,朱先生所講的一段話讓我印象深刻,他說:「我的藝術是修來的,不是學來的。愛因斯坦的相對論是學來的嗎?絕對不是的。」

我當時一聽覺得非常鮮明,他的說法是有其道理的。以科學領域而言,老師教導學生的階段,不過是人類累積知識的傳授而已,唯有超越了學習,當學生能夠對老師說「我經過實驗,經過研究,發現你的那套理論有錯誤」時,這個剎那也就是科學進步的時刻,人類對事物的一個新的把握,才又有了凌駕前人的發現。

我的父親也是一位畫家,我自小看他作畫,長大後成了科學家。許多人以為,藝術與科學是兩個截然不同的世界,但我覺得,其實這兩者有一個共通的核心點,那就是「創造」。科學家通過人類已知的路,走到知識的最前緣,在繼續邁向未知世界之時,所憑靠的就是無盡的創造力和想像力,這與藝術家的創作完全一樣。

朱先生的藝術成就之所以舉世聞名,那就是因為他的雕塑創造了新的表現形式,而獲得極高的推崇;我的科學研究之所以著名,也是因為探索到前所未有的解答,邁入了無人行經的新領域。藝術與科學,是在於處理的界面不同,但就其從已知走向未知的創造性而言,基本上是一致的。

先前我已講過,自己才是生命的主人,一個人對事物的鑽研是主動或被動,其結果差別甚大。就像朱先生,他在很年輕的時候即已立定前進的路向,主動地四處探索,主動地面對許多挑戰,一路走來,其實是非常辛苦的。一個人不同流合污,一個人背叛傳統,難免會被投以奇異的眼光,被認為太傻、不夠世故,但朱先生不曾在短淺的識見中媚俗,他的作品不論是太極系列或是人間系列,皆是在開天闢地中走過一程又一程創新的路,他的勇敢、他的堅持、他所樹立起來的典型,讓我對他非常尊敬。

朱先生是一位走出一條「無人走過之路」的人,如果從這個觀點來讀他的美學觀,我想,不論是科學,是文學,即使是作生意的人,皆具有精神上的共通性。希望做無人做到的事,希望解決尚未解決的問題,朱先生的生命歷程極富啟發性。許多人沒有太多自己的思想,外界如何要求,自己就如何去符合,如此過盡一生的人的確不少;這部美學觀正是一種提醒,它是生命的啟示,但不是步驟的定式操作,因為,每一個人的路,都是靠自己走出來的。

(本篇文章收錄自天下文化1999年出版的《種活藝術的種子》序言)

➢【書籍資訊】《種活藝術的種子:朱銘美學觀》

➢【延伸閱讀】憶。朱銘 》她眼中的朱銘大師:專注努力和自然本色,令人動容