解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

三個六歲男孩使用簡單的圖表討論他們為何吵起來,這段影片不但證明了系統思考與情緒教育的重大關連,更讓許多人深受感動......

文/天下文化編輯 朱玉立

圖片引自:Waters Foundation / https://watersfoundation.org/resources/firstgradestudents/

小孩吵架很常見,但如今造成孩子,甚或師長父母的陰影是,吵架可能演變成暴力、霸凌,以及一連串無解的棘手難題。這類故事常常可見於青春校園小說,不但導致年輕學子整段青春歲月晦暗無光,甚至可能埋下扭曲一生的無明殺機。

小說誇張了嗎?戲劇離譜了嗎?

說真的,小說、戲劇還好心地給了人緩衝與結局,幾則逼近眼前的青少年新聞往往令人嘆氣搖頭又不得不接受。而正是對這類新聞或事件的反省,吸引一眾國內外學者、教育者紛紛投入情緒教育、系統思考的推動行列。

《未來教育新焦點》正是一本因應對情緒教育與系統思考需求而生的書,這頭介紹了許多的概念與實驗,帶來新啟發與新觀點,開展的翻轉現行教育現場的可能性。兩位作者都是大師,講得言簡意賅,卻相當具激勵效果。但是,正如作者自己的經驗,一段三位六歲小男生的對話影片引起的震撼,甚至超過許多高端學術單位所做,有龐大數據佐證的精采實驗。

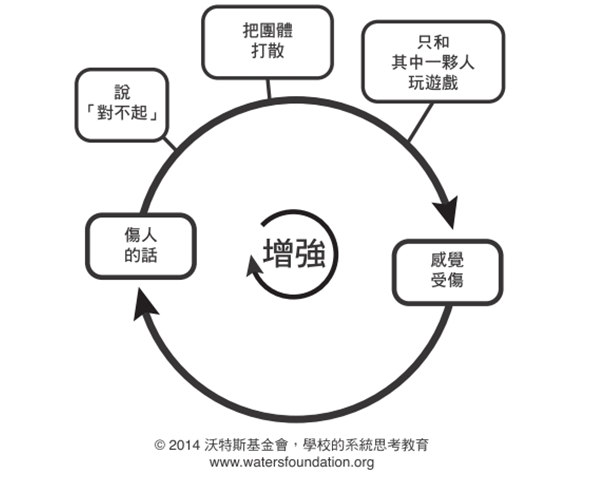

事件的開端是,三個小男生在玩耍時,吵了起來。然後,上課時間到,他們把吵架事件帶入教室,但不是踢椅子、丟紙團、扮鬼臉、你推我打,反倒是拿起他們熟悉的紙筆,畫出一個簡單的小圖表(如附圖),討論起「我們要怎麼才能停止吵來吵去的吵不停的狀況?」

用大人的話,簡單說,就是終止彼此傷害的惡性循環,但轉個身,面對孩子,要怎麼才能解釋得清楚這一點?

不,事實上,在影片裡,或者該說這個小事件之所以成為影片,正是因為整件事完全翻轉過來,是三個孩子在跟大人解釋(他們的老師錄下他們的討論),他們怎麼看這個問題,以及怎麼找突破點──不想再吵來吵去,不想變成討厭彼此的結果。

這裡沒有成人介入,規定誰道歉、誰鞠躬,兩人握握手。不是的,而是小朋友自己看出癥結(說難聽、刻薄、惡毒的話),看出影響(傷害對方感情),看出結果是什麼(引出更多惡毒難聽的話,然後吵起架來)。

這樣的惡性循環不是很常見嗎?就算是成人也常在家庭、感情、職場、朋友之間,陷入某些不自知的惡性循環裡,步入冷淡、絕望、無感……甚至分開、不見面、老死不往來的地步。

但這三個孩子竟然能夠展現這麼高度的自制與自治,也無怪乎看過這段影片的教育者、學習者、師長父母、各型各色的大人會充滿震驚與佩服。

說真的,連編輯們看到這段落,都深深感動,不只是為小朋友的成熟與風範感動,而是對於這樣的教育以及前景感動──原來,只要善用科技新知、學理概念、教育工具,人們真的有可能相處得如此和諧、有品質、有深度。

丹尼爾.高曼,EQ之父:四度榮獲美國心理協會(APA)最高榮譽獎項,於八〇年代即獲得心理學終生成就獎,並曾兩次獲得普利玆獎提名。

彼得.聖吉,《第五項修練》作者,享譽全球的新一代管理大師,多年來致力於推動「學習型組織」的觀念。