解密黃仁勳的領導哲學與魅力,輝達員工回憶:「我永遠忘不了第一次看到他大發雷霆的樣子」

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

全球第一本黃仁勳授權採訪傳記《黃仁勳傳》,作者提到黃仁勳作為輝達的執行長,他的領導風格充滿矛盾:他一方面嚴厲批評員工,公開展示錯誤以讓其他人汲取教訓;另一方面,他也以情感聯繫員工,甚至在困難時給予無私幫助 ...

你是否曾在人際關係中,感到疲憊、委屈或困惑?這本由思維槓桿所撰寫的書,正是一本關於自我探索與情緒覺察的實用指南。作者米克與麥可透過心理學理論與真實經驗,將日常的人際互動轉化為修練自我的機會,帶領讀者一步步釐清內在的需求、拉開情緒界線,找回與自己、與他人連結的自由與自在。

表面上,一個決定的好壞如果真的難以判斷,似乎順應民意比較保險。實則不然。如果你掉進這個陷阱,思維會被眾人所影響,原本有七成把握的決定,會看起來只有五一%,害你三心二意。正因為如此,膽識在此時特別重要。

圖片來源:pexels

恐懼和勇氣只有一線之隔

我和合夥人與新創企業的老闆見面時,會看他們是否具備兩項特質:一是夠不夠卓越,二是有沒有膽識。

根據我擔任執行長的經驗,面臨重大決定時,勇氣比才氣重要得太多。正確的決定往往顯而易見,但有時迫於壓力,卻做出錯誤的決定,這點從小事就能看出。

來我們創投公司簡報的新創企業,如果合夥人之中一個當執行長,一個當總裁,我們常常會出現以下對話。

「公司裡誰有主導權?」

「我們兩個都有。」他們說。

「誰做最後的決定?」

「我們一起做。」

「這樣共治的模式會維持多久?」

「會一直下去。」

「你們的意思是說,你們不想決定誰有主導權,故意讓員工很難做事嗎?」

經我這麼反問,他們通常說不出話來。決策者只有一人,員工更清楚該向誰報告,這個道理用膝蓋想就知道。但新創企業創辦人常有現實的人際壓力,反倒沒能以正確方式組織企業架構,因而犧牲長期利益。

因為創辦人沒勇氣決定由誰當家作主,凡事都得兩個人批准,結果造成旗下每一名員工苦不堪言。更值得注意的是,隨著公司日漸成長,營運決策只會愈來愈嚇人。

響雲端營收只有兩百萬美元時,我們毅然選擇公開上市,理智上並不難決定,畢竟不上市只有倒閉一途。但不管是員工、媒體還是投資人,絕大多數都認為我們神智不清才會想上市,因此要下這步棋還是需要很大的勇氣。

頭腦+膽識=正確的決定

有的決定牽涉複雜層面,更是得拿出異於常人的膽識。執行長看到的數據、知道的環節、切入的角度,和公司其他人都不同。

員工與董事比執行長更有經驗和腦袋的情況,並不少見,所以執行長做決定時的優勢,只是資訊比較全面罷了。

更慘的是,常常問題已經夠棘手了,執行長卻沒有特別偏向哪個做法。以是否撤掉某個產品線為例,他可能有五四%的意願想砍掉,四六%想保留,差距並不大。

如果特別精明的董事和員工這時持相反意見,對他的膽識更是一大考驗。

產品該不該砍,他自己都存疑了,更何況每個人都反對,這個決定怎麼做得下? 如果事後證實他錯了,等於是活該倒楣,誰叫他不採那些軍師的建議;但如果他對了,又有誰知道呢?

最近有家大企業想買我們投資的新創企業,開出的條件相當優渥,考量這家新創企業目前的進展和營收,似乎沒有拒絕的道理。

身為創辦人兼執行長的哈姆雷特(化名)認為,市場還有更大的商機待開發,此刻把公司賣掉實在可惜,但他不忘從投資人與員工的角度來考量,多少還是希望能照顧到他們的利益。希望回絕,但又不肯確定。

更麻煩的是,高階主管和董事大多反對,而且經驗還比哈姆雷特豐富得多,使得他常常晚上輾轉難眠,對自己的想法沒信心。他也知道窮擔心不可能有答案,但還是萬分煎熬。

事情發展到最後,哈姆雷特做出最好、最有膽識的決定,選擇不把公司賣掉。我相信這個決定會是他事業的一大里程碑。

妙的是,哈姆雷特一做出決定,立即獲得董事會與管理階層的支持。為什麼呢?

如果他們一心想賣掉公司,要執行長放棄事業夢想,為什麼立場馬上一百八十度大轉變? 原來,大家原

先會偏向出脫公司,竟是因為哈姆雷特起初立場游移不定,大家以為他想賣掉公司,希望能支持

他。

但哈姆雷特並不知情,以為大家是經過縝密分析,才會想賣掉公司。所幸,他最後鼓起勇氣做出正確決定,可謂皆大歡喜。

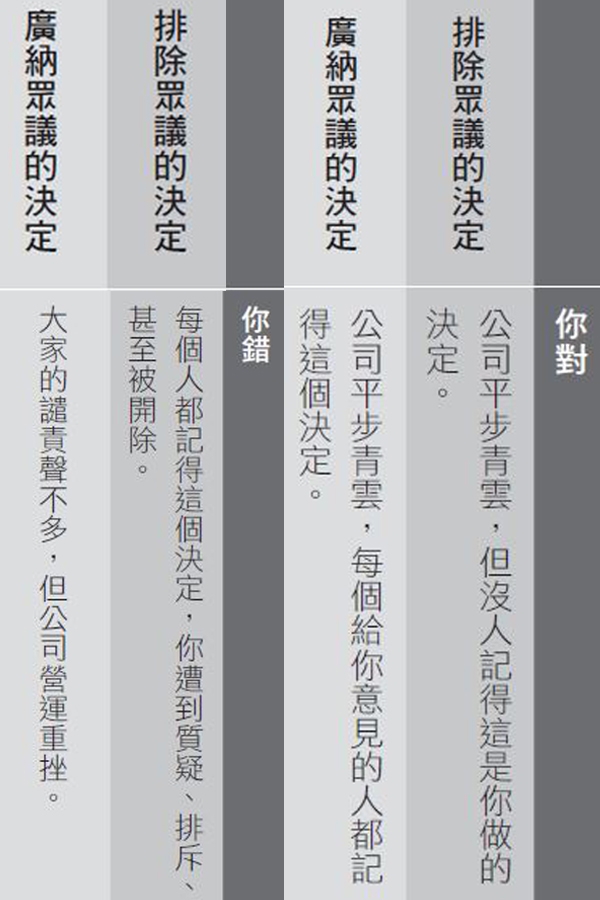

這個常見問題可用下列的「社交信用矩陣」(social credit matrix)說明。廣納眾議做決定,面子比較掛得住。反觀獨排眾議做決定,常常是功勞沒有,還得背上罪名。

表面上,一個決定的好壞如果真的難以判斷,似乎順應民意比較保險。實則不然。

如果你掉進這個陷阱,思維會被眾人所影響,原本有七成把握的決定,會看起來只有五一%,害你三心二意。正因為如此,膽識在此時特別重要。

【書籍資訊】

《什麼才是經營最難的事》

出版日期:2018.10.24